2024.9.28(土)13:00~16:00

愛媛大学教育学部2号館理科共同学生実験室及び大学構内で「スケッチの描き方を習得しよう」講座を実施しました。

2024.9.28(土)13:00~16:00

愛媛大学教育学部2号館理科共同学生実験室及び大学構内で「スケッチの描き方を習得しよう」講座を実施しました。

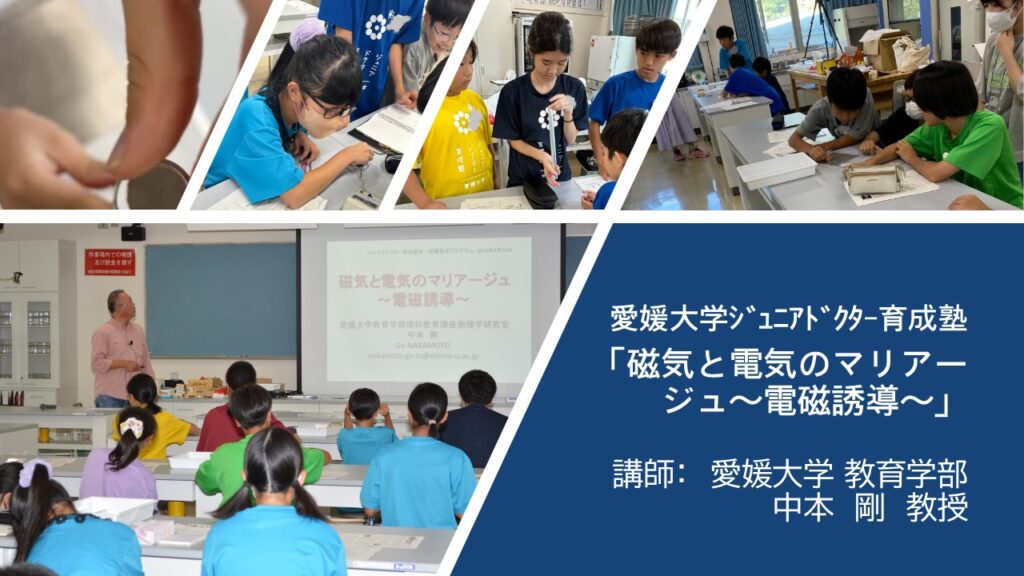

2024.9.14(土)13:00~16:00 愛媛大学教育学部2号館、理科共同学生実験室にて実施いたしました

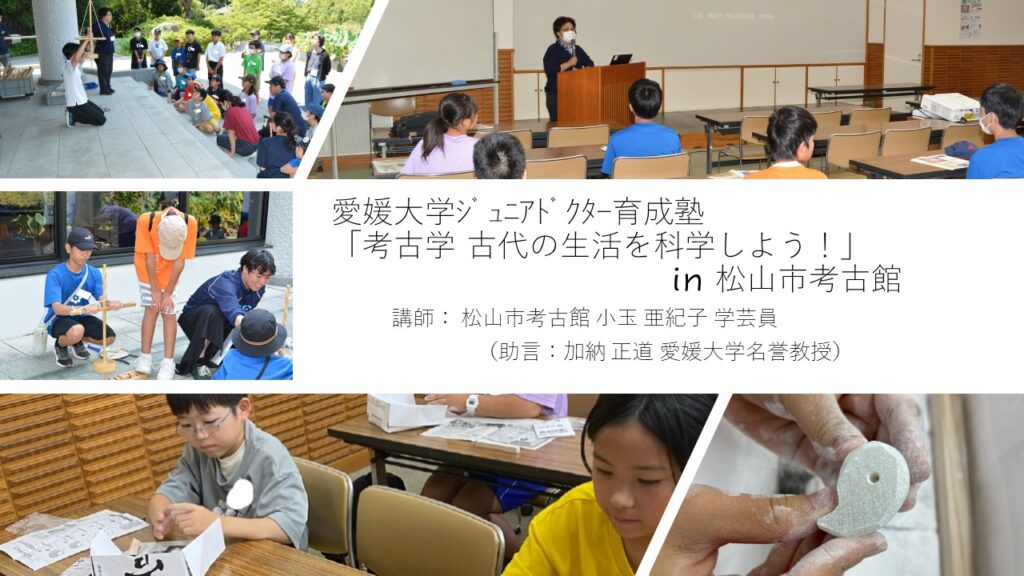

2024.9.7(土)13:00~15:00

松山市考古館にて、学芸員の先生によるご講義を受講し、また、火おこし体験、勾玉作り体験をしました。

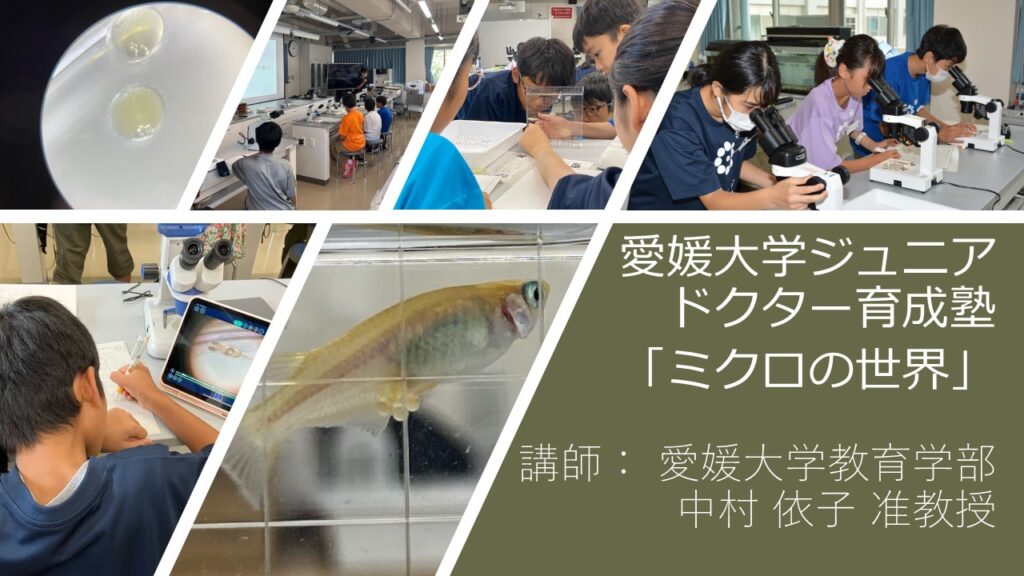

2024.8.31(土)の愛媛大教育学部2号館 理科共同学生実験室1にて「ミクロの世界」を実施したことをお知らせします。

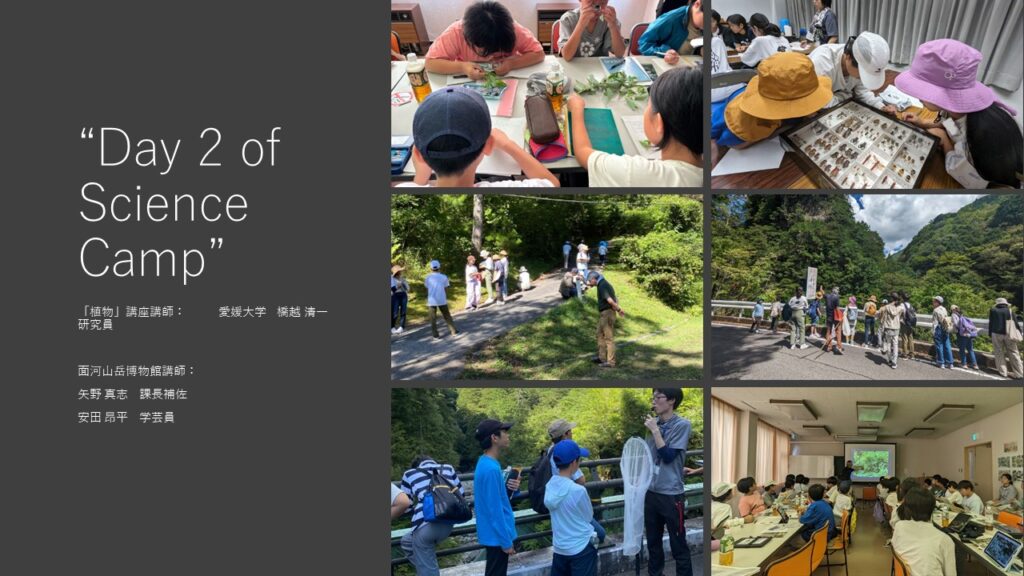

2024.8.23 サイエンスキャンプ2日目

久万高原ふるさと旅行村実習館にて愛媛大学SHIN-GS 橋越 清一 研究員による「植物」に関する講座

面河山岳博物館にて、博物館の学芸員の先生方から講義と解説をいただきながらの館内見学と実習、面河の自然を巡るツアー

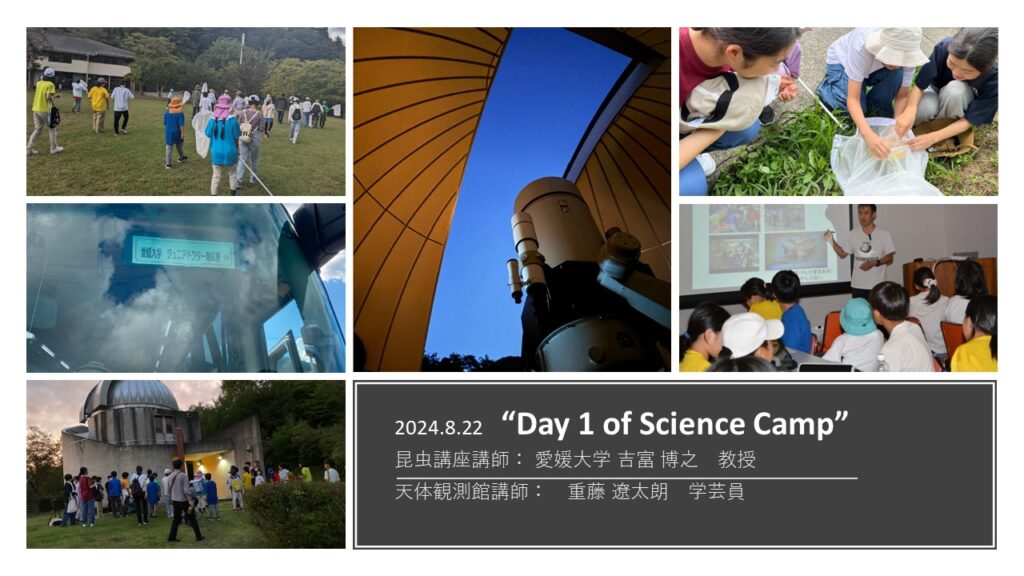

2024.8.22~23に一泊二日でサイエンスキャンプを実施しました

2024.8.22 サイエンスキャンプ1日目

愛媛大学出発→久万高原ふるさと旅行村に到着

ふるさと旅行村実習館にて愛媛大学ミュージアム 吉富 博之 教授による「昆虫」講座

久万高原天体観測館にて天体観測

ふるさと旅行村コテージで宿泊

2024.8.3(土)13:00~16:00 愛媛大学教育学部2号館理科共同学生実験室1にて、愛媛大学ジュニアドクター育成塾講座「岩石・鉱物の観察と結晶成長実験」を実施しました。

※ 8/3は「ミクロの世界」の講座の予定でしたが、都合により8/31に延期となりました。8/3は、1/25に実施予定にしておりました「岩石・鉱物の観察と結晶成長実験」の実施となりました。

2024.7.28(日)13:00~16:00 愛媛県立とべ動物園にて愛媛大学ジュニアドクター育成塾講座「動物園の役割について学ぼう!(研究倫理教育を含む)」を実施しました。

2024.7.27(土)13:00~16:00 愛媛大学南加記念ホールにて「開校式」を執り行いました。

2024年度の愛媛大学ジュニアドクター育成塾入学者選抜試験には200名を超える応募をいただきました。たくさんのご応募、どうもありがとうございました。

選抜試験Aは発達段階を問わず科学に関する事物・現象に対する理解や因果関係を考える思考力などを測定することを目的に作問しました。各問いの概要は下記の通りです。

1⃣ では,2つのギアの動きに関する問いでした。トルクについては普段から自転車などで実感をもって感じるところではないかと考えます。日頃から目の前で起こる事象に興味をもってもらえるとよいと思います。

2⃣ では,デンプンの消化に関する実験の問題でした。対照実験の設定や実験の考察をきちんと述べることができるか,さらにグラフの読み取りに関する出題でした。実験を組み立て妥当性の高い考察ができるように普段から言葉で表現することを練習しておきましょう。

3⃣ では,スイッチを設定して暗号(4進数)を考える問題でした。論理的に考えて最少のスイッチの設定を考える問題はどうだったでしょうか?いろいろと悩んでいる解答が多く見られました。

4⃣ では,物事を論理的に考える方法として,理由付けや根拠を考える問題とベン図による解釈の問題でした。相手に論理的に説明するための訓練としても重要です。普段からベン図などを活用して考える習慣をつけると良いかもしれません。

選抜試験Bでは公園の遊具を題材に科学的な事象・法則を考える問題と昭和時代の遊具で今では見られないものから安全について考え,提案する問題でした。てこや振り子の原理,重力や摩擦,遠心力など多くのことに気付き,書きだしていました。安全についての提案はルールや看板による周知,シートベルトの設置など具体的な提案から新しい技術の活用など様々なことが提案されていました。コンプライアンスについても言及していたり,昔と今の考えの相違などよく考えて記述されているもの多くありました。ぜひ,これからを担う皆さんでよりよい社会を造ってもらえたらと願います。

今回、非常に多くのご応募をいただきましたが、残念ながら施設や機材の都合で多くの受験者のご希望に沿うことができませんでした。しかしながら、このような試験では受験者のすべての能力を知ることはできません。試験結果は、あくまでも1つの側面での評価の表れにしかすぎないのです。今回の結果で科学に対する興味を失う人が出るようなことがあれば我々にとっては不本意ですし、地域や日本にとっても大きな損失です。愛媛大学ジュニアドクター育成塾には「インターネット受講生」という、講座を限定のWeb配信で見ることのできる制度もありますので、是非そのような制度も利用して探究する心を持ち続けてください。